Windows 10 Ver.1809で進むスタートメニューの改善

SCD プラットフォームビジネスエンジニアの新宅です。

最近、様々な案件に対してバタバタと対応しておりまして、記事が全然書けませんでした。

今回少し久しぶりな投稿になりますが、相変わらずWindows 10の話題です。

まずは、最近の書けなかった分のトピックから。

最近のMicrosoft関連のニュース

Windows 10 April 2018 Update(Ver.1803)が配信開始、だが…

米国時間4月30日、「Windows 10 April 2018 Update」を「半期チャネル(ターゲット指定)」に配信開始しました。

しかしながら、トラブルも多く発生しております。(ステータスは記事公開時点のものです)

- ChromeやCortanaを使うとフリーズするバグ:解決済み

配信当初、ChromeやCortanaが起因してWindows 10がフリーズしたり、ブルースクリーン(BSoD)が発生したりするバグが残存したまま配信されていました。5月の品質更新アップデートで解消されました。これで、万事解決と言いたいところでしたが。 - 特定のIntel SSDでWindows 10 April 2018 Updateを適用するとシステムがクラッシュするバグ:当該構成PCへの配信を一時停止中

【参考】春のアップデートで不具合連発:Windows 10アップデートでIntel製SSDシステムクラッシュ - (OSそのものではないですが)MS公式のWindows 10 リリース情報のページの1803のサービスオプションが、本来「Semi-Annual Channel(Targeted)」であるのに、「Semi-Annual Channel」と誤記載されている

まさに、今のところは踏んだり蹴ったりという状況でしょうか。

ちなみに、主な1803の機能変更内容としてはこんな感じです。

- Bluetoothが使えるPC同士での「近距離共有」でファイルを送受信

- Win+Tabにタイムライン履歴機能を追加、同じアカウントのPC間で履歴を同期

- Microsoft Store経由でフォントを追加可能に

- Adobe形式のOpenTypeフォントのサポート

- Azure Active Directoryに参加しているデバイスごとに、組織ユーザーアカウントをデバイス管理者に変更可能に

- Windows Updateインストール中、完了するまでは電源接続時に限り、スリープを抑制して確実に更新

- 設定アプリの調整・変更

- ホームグループ機能の廃止(代わりにクラウドソリューションを使ってくださいとのこと)

- Windows Defender Application GuardによるEdgeの保護インスタンスをProエディションに開放

- 機能更新アップデートで「高速スタートアップ」が有効に戻される

憎き現象が無くなる - 「Windows 10 S」の名称変更で、「Windows 10 Pro in S Mode」として表示されるように

- Windows Updateなどで利用される「配信の最適化」の帯域制御機能がより細かく(以前の記事を参考)

2018年5月のWindows Updateで、リモートデスクトップ接続でエラーが表示される

念のため、これはバグではありません。また、Windows 10だけではなく、Windows 7にも影響します。2018年2月以前の更新しか完了していないPCやサーバーに、2018年5月以降の更新を完了しているPCから、リモートデスクトップ接続しようとしたときに、下記のような文面のエラーが発生するというものです。

認証エラーが発生しました。

要求された関数はサポートされていません(追加でこのような表示がある場合があります)

原因は CredSSP 暗号化オラクルの修復である可能性があります。

詳細については、…を参照してください。

一見、意味不明なダイアログでお困りの方も多いと思いますが、こちらは事前にMicrosoftからのガイダンスが提供されております。複数の解決策が掲載されておりますので、最も適した方法を選択してください。

MicrosoftがSurface Pro 4の画面ちらつき問題を認める

公式ガイダンス

具体的には、Surface Pro 4を使い続けた場合に、画面が静止して1~2秒経過すると、縦にビリビリと描画が乱れる問題です。マウスポインタが動くなど、1秒程度以内ごとに表示内容のどこかが更新されると、一時的に回避することができるようです。T-Clockなどのアプリで、秒表示を出して強制的に再描画させて回避させているユーザーも見かけておりました。

随分と前から多くのユーザーが騒いでおり、遭遇率も高いのにも関わらず、有償修理対応のみとなっておりました。しかし、遂に、MicrosoftがSurface Pro 4の画面のちらつき問題を認め、購入から3年以内であれば交換対応のガイダンスが発表されました。

ただ、有償修理分の返金も含まれているとはいえ、それでもSurface Pro 4の発売日が3年を大幅に過ぎているため、誠実な対応とは言いがたいものではあります。

Windows 10 Ver.1809の開発が本格的に開始

先日、Windows 10 Ver.1809 Insider PreviewをFastリングに対して、配信開始しました。私の個人PCでは、正式版で使い続けたことが一度もなく、Insider Previewで新機能を確認し続けながら使っています。今のところは、まだ機能追加が始まったばかりで、非常に不安定さを感じる状況です(そもそも、開発版に品質を求めてはいけません)。

新機能追加の途中経過ハイライト

- スタートのタイルフォルダに名前が付けられるように(今回の本題)

- クリップボード履歴、同じアカウントのPC間での履歴同期

- Cortana検索メニューの改善、よりファイルを探しやすく

- エクスプローラーのダークテーマサポート(β)

- 「Sets」でStore アプリ、Win32アプリなどをタブ化(機能などは未確定)

- メモ帳に、CRやLFのサポート追加とBing検索リンクの追加

- 「Snipping Tool」が「画面スケッチ」アプリに変更(現在はどちらも使えます)、Win+Shift+Sの機能向上

スタートメニューのタイルの仕組みがやっと完成か

Windows 10のスタートメニュー右側のタイルは、Windows 8.xのスタート画面のタイルに似た外観です。

以前のアップデート、Creators Update(Ver.1703)以降で複数のタイルをグループ化したタイルを作成できるようになりました。これを公式は「タイルフォルダー」と呼んでいるようです。

しかしながら、この「タイルフォルダー」に名前をつけることができませんでした。例を挙げるとすれば、「IEとFirefoxとChromeとEdgeのリンクタイルをまとめたタイルフォルダーに、ブラウザという名前を付けたい」といったことができませんでした。

次期Windows 10のバージョンである、Ver.1803の最新Insider Previewにて、この「タイルフォルダーに対する名前付け」機能が追加されました。これは、システム的には小さな変化でありますが、ユーザーの使い勝手的には大きな恩恵を受けられるものになるのではないのでしょうか。

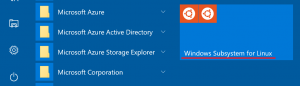

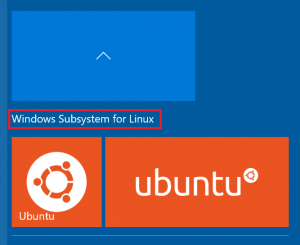

「タイルフォルダー」名前付け後の外観例

タイルフォルダーに名前をつけると、このように表示されます。

展開していないときは、他のタイルと同様にタイル内下に左寄せで表示されます。

展開したときは、展開前のタイルの位置と、中身のタイル1段目との間に表示されます。ここをクリックすることで、これまでのタイルグループのように、名称を変更することができます。

Export-StartLayoutの出力例

Windows 10上のPowerShellの「Export-StartLayout」コマンドで、IT管理者向けのスタートタイルレイアウトXML出力機能が利用可能です。現在利用中のタイルレイアウトをそのままXMLに出力できるというものですが、主にIT管理者によってグループポリシー管理やMDM管理などのために利用されるものであるため、一般のユーザーにはあまり馴染みが無いものです。

下記は、先程の外観画像例の該当部のXML出力結果抜粋です。

<start:Folder Name=”Windows Subsystem for Linux” Size=”2×2″ Column=”0″ Row=”0″>

<start:Tile Size=”2×2″ Column=”0″ Row=”0″ AppUserModelID=”CanonicalGroupLimited.UbuntuonWindows_79rhkp1fndgsc!ubuntu” />

<start:Tile Size=”4×2″ Column=”2″ Row=”0″ AppUserModelID=”CanonicalGroupLimited.Ubuntu18.04onWindows_79rhkp1fndgsc!ubuntu1804″ />

</start:Folder>

少し噛み砕いて解説しますと、

<start:Folder Name=”Windows Subsystem for Linux” Size=”4×2″ Column=”0″ Row=”0″>

…

</start:Folder>

一番上の行と一番下の行の<start:Folder>タグでタイルフォルダーを定義しています。

今回の要点は、このタグにName属性が追加されたことです。赤文字で記載しているところがName属性で、指定した文字列がタイルフォルダー名になります。

ちなみに、Size属性は小(1×1), 中(2×2), 横長(4×2), 大(4×4)のいずれかを指定し、ColumnとRowの値でタイルの開始位置を指定する必要があります。

<start:Tile Size=”2×2″ Column=”0″ Row=”0″ AppUserModelID=”CanonicalGroupLimited.UbuntuonWindows_79rhkp1fndgsc!ubuntu” />

<start:Tile Size=”4×2″ Column=”2″ Row=”0″ AppUserModelID=”CanonicalGroupLimited.Ubuntu18.04onWindows_79rhkp1fndgsc!ubuntu1804″ />

この辺は、先程の<start:Folder>タグで囲まれた部分になりますが、囲まれた部分がタイルフォルダーの展開後の中身に相当する部分です。AppUserModelIDでアプリリンク先を指定していることを除けば、先程のものと大きく変わりませんが、基本的に中身の指定位置を、別途0,0から始める必要があります。

この中身を変更することで、お好きなものをタイルフォルダーに格納することが可能です。

(ちなみに、タイルグループの名前がExport-StartLayoutで出力されない問題が解決していることを確認しました。)

まとめと個人的所感

色々Windows 10の一般配信周辺で、”ドッタンバッタン大騒ぎ”状態だな…という状況ですが、この配信周期が成熟するまではもう少し時間がかかるということでしょうか。

少なくとも仕事で利用される方の場合、

「Azureなど最新サービスをバリバリ使うぜ!」とか、

「周りが使い出す前にいつものアプリがちゃんと動くか確認しないといけないぜ!」とか、

「最新バージョンを使い続けないと死んじゃうぜ!(トラブルシューティングも余裕)」とか、

特別な事情がない限りは、4ヶ月間様子見てから配信される「半期チャネル」を選択することをおすすめします。

逆に、IT管理者の方は1台、Insider FastリングのPCを用意しておきましょう。個人的に利用するものでも構いませんが、サブPCなどに入れておくと最新の開発具合がわかるため、次期バージョン対応の検討に、さらなる余裕をもたらすのではないかと考えています。

Windows 7などをお使いの企業のIT管理者も、Updateに関するインターネット帯域の調整を含め、WaaSモデルの理解と対応が必要です。Windows 7サポート終了目前に迫った今、本格的にWindows 10への移行と対応を検討する必要があります。

サブスクリプションモデルの「Microsoft 365」を導入することで、Office 365のクラウドサービスや最新のOfficeデスクトップアプリを始め、クラウドだけでOSライセンス管理、ユーザー管理、PCの制御などが可能になります。働き方改革の一環として導入される企業も多いようです。

状況を確認しながら、Windows 7のサポートが終了する前に、早めの移行をご検討ください。