こんにちは!Y.M.です。

年の瀬も押し迫り、みなさまいかがお過ごしでしょうか?

今回は、日本の年中行事の一つである書き初めについてお話していきます。

書き初めの歴史

書き初めとは、年が明けた1月2日に初めて書や絵をかく行事になります。(特に1月2日から1月15日までの間に書くこととされています。)

1月2日は「事始め(仕事始め)」とされ、この日に始めると何事も上達が早く、長続きすると言い伝えられています。その日に書き初めをすることで、文字の上達を願う意味が込められています。

- 起源・宮中行事

書き初めは、平安時代の宮中における「吉書の奏(きっしょのそう)」という行事が始まりです。平安時代、特に天皇や貴族の間で行われ、最初は「新年の書き初め」として、官僚たちが「文字」の能力を競うものとして行われていました。 - 江戸時代に庶民に広まる

江戸時代になると、庶民の間にも書き初めの習慣が広まり、家庭でも行われるようになりました。特に、家族で新年を祝うための行事として定着しました。 - 現在の書き初め

現在では、学校や地域のイベントとして書き初めが行われることが多く、特に子供たちが習字を学ぶ一環として行われます。

書き初めのコツ

自分の目標や願いを書くことが大切です。実現したいことをシンプルに表現するのがよいと思います。他にも、新年にふさわしい縁起の良い言葉を書くことも多いです。

コツは、心を込めて堂々と書くことです。

これを意識することで、力強さや誠意が込められ、自然と生き生きした素敵な作品に仕上がります。

挑戦するにはハードルが高い

ネックな点として、道具の準備や片付けがあると思います。他にも、服や床などが汚れた場合にきれいに取り除くことは困難ですし、面倒なことが多いのは事実です。

通常、筆を使うことが一般的ですが、硬筆(ボールペン・万年筆・鉛筆)や筆ペンに変更することで、手軽に挑戦することができます。特に初心者には筆ペンがおすすめです。

初心者向けの筆ペンの選び方は、以下の3つを確認してみてください。

- ペン先の硬さ

ペン先は「硬筆」がおすすめです。サインペンのような書き心地のため、文字がブレにくく、とめ・はね・はらいが表現しやすいのが特徴です。 - ペン先のサイズ

ペン先が太くなるほどインクの調整が難しくなるため、できるだけ細いペンを選ぶようにしてください。ただし、書く文字の大きさや紙によっては太字がよい場合もあるため、状況によって選ぶ必要があります。 - インクの種類

インクは伸びがよい「水性染料インク」がおすすめです。ただし、滲みや乾きにくさがあるため、速乾性を重視する場合は、「水性顔料インク」がよいと思います。

最後に

今年一年、私のブログをご覧いただき、本当にありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

新しい年が、皆さまにとって素晴らしい一年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。

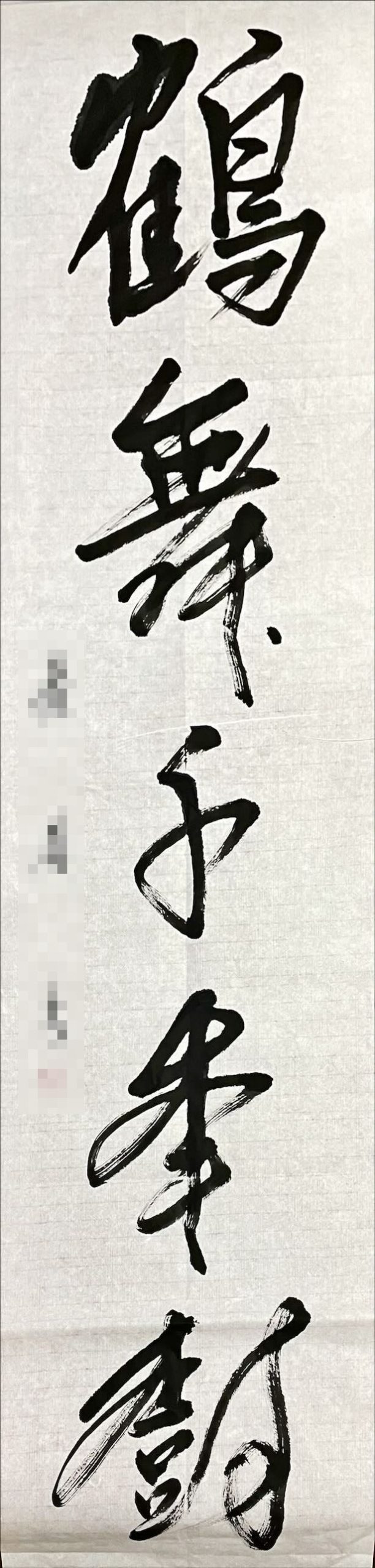

最後に、今回の書き初めを掲載して締めくくります。

良いお年をお迎えください🎍

◆鶴舞千年樹

読方:鶴は舞う千年の樹(つるはまうせんねんのき)

意味:千年の樹=松の木 鶴と松のめでたい風景を詠んだもの

下の句は「亀遊萬歳池」亀は遊ぶ万年の池

不老長寿を願う鶴と亀、縁起の良い詩