スタッフブログ

進藤

-

- 青森県八戸市の種差海岸巡り

- 皆さんこんにちは、進藤です。 青森市では、ついに雪が積もり始めてしまいました。 本格的な冬の到来ですね。 今回は、時期が過ぎてしまいましたが、9月に巡ってきた青森県八戸市の海岸線 「種差海岸(たねさしかいがん)」 から、特に印象的だった 「葦毛崎展望台」 「白浜海岸」 「種差海岸の天然芝生地」 の3つのスポットをご紹介します。 種差海岸(たねさしかいがん) | VISIT HACHINOHE (まだ2か月しか経っていませんが、遠い昔のようです…) 葦毛崎展望台(あしげざきてんぼうだい) まず訪れたのは、種差海岸の北端に位置する葦毛崎展望台です。 ここは、太平洋を見渡すことができるビ…

-

- 津軽びいどろ ②

- 皆さんこんにちは、進藤です。 以前のブログで、趣味で集めている津軽びいどろのおちょこをいくつか紹介させていただきました。 今回は夏の情景を表現したものや、涼しさを感じられるようなものをいくつか紹介したいと思います。 うねり (おちょこ) まずは「うねり」を紹介します。 青色を基調にしたおちょこで、海や空を思わせるさわやかな雰囲気です。 特に影の模様が魅力的で、海の中に差し込む光が水面で揺らめいているような情景が思い浮かびます。 凪 (おちょこ) 「凪」は「うねり」と色味が似ていますが、模様のパターンが異なります。 「うねり」は渦を巻くような模様だったのに対して「凪」は斑点模様が特徴的です。 こ…

-

- 大会を終えて

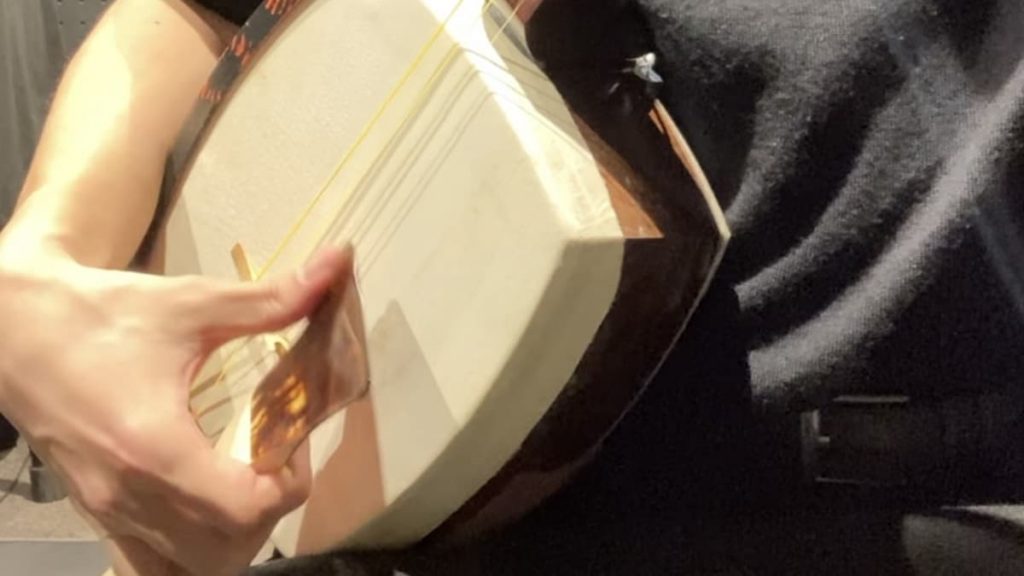

- 皆さんこんにちは、進藤です。 今回はこれまでのブログでも何度か触れていた津軽三味線の大会に出場してきたので、 大会の概要と、私自身の結果についても少しだけ書かせていただきます。 津軽三味線世界大会とは 毎年ゴールデンウィークに青森県弘前市の弘前市民会館で開催される津軽三味線の技量を競い合う大会です。 弘前市民会館は弘前さくらまつりで有名な弘前公園内にあり、大会自体もさくらまつり期間に開催されますが、 残念ながら例年ゴールデンウィークには弘前公園の桜はほとんど散ってしまっています。 津軽三味線の全国規模の大会は、青森県で行われる津軽三味線世界大会以外にも、 滋賀県で行われる津軽三味線津軽民謡全国…

-

- 津軽りんご節・津軽甚句

- 皆さんこんにちは。進藤です。 今回も趣味の津軽三味線に関する内容を書かせていただきました。 津軽三味線といえば… 津軽三味線は青森県津軽地方発祥の三味線音楽です。 最も有名な曲として津軽五大民謡の1つ「津軽じょんから節」という曲があります。 津軽三味線はこの津軽じょんから節をはじめとする津軽五大民謡を中心にアドリブ要素が強い楽曲や、他の民謡に比べて複雑なフレーズで構成される楽曲が多いという特徴があります。 また、奏法としては撥を三味線の胴に強く叩きつけるように演奏するのが特徴的で、弦楽器でありながら、打楽器の要素を持つとも言われたりします。 楽曲、奏法ともに特徴的な津軽三味線ですが…

-

- 津軽三味線の大会に向けた練習

- 皆さんこんにちは。進藤(S.Y.)です。 私は毎年GWに青森県弘前市で開催される津軽三味線世界大会に出場しています。 年が明けて大会が少しずつ近づいてきたということで、今回は最近の大会に向けた練習について書かせていただきました。 大会で演奏する曲 大会の要項には「津軽民謡を基調にした曲弾き演奏」とだけ書いてあり、この曲を弾いてくださいという指定はありませんが、出場者のほぼ全員が「津軽じょんから節新節」の「曲弾き」を演奏します。 ここで「津軽じょんから節新節」と「曲弾き」について簡単に説明させていただきます。 津軽じょんから節新節 津軽じょんから節は津軽五大民謡の1つで、津軽民謡の…

-

- 津軽びいどろ

- こんにちは、S.Y.です。 皆さん「津軽びいどろ」はご存じでしょうか。 過去のブログでも取り上げられていたことがあるので、ご存じの方もいらっしゃると思います。 津軽びいどろとは 津軽びいどろは青森県の伝統工芸品の1つで、青森県青森市にある北洋硝子という工場で作られる色鮮やかな模様が特徴的なガラス工芸品です。 北洋硝子は漁業用の浮玉(うきだま)を製造する工場でしたが、浮玉がプラスチック製に切り替わったことから、花器や食器を作るようになり、津軽びいどろが誕生しました。 浮玉製造で培った「宙吹き」と呼ばれる高い技術を用いて、1つ1つハンドメイドで作られているため、1つとして同じ模様が存在しないのも特…

-

- 津軽じょんから節聴き比べ

- 皆さんこんにちは。S.Y.です。 何度か津軽三味線に関するブログを書かせていただきましたが、今までは文章での説明ばかりで、実際の三味線の音をお伝えすることができていませんでした。 今回は自分の演奏を録音し、ブログの中で聴けるようにしてみたので、時間がありましたら三味線の音も聴きながらブログを読んでいただけると嬉しいです。 ※すべて1分程度のShort Ver.となっております。 ちゃんとした録音機材などを持っているわけではないので、音質はあまりよくないかもしれませんが、ご了承ください。 4種類の津軽じょんから節 津軽じょんから節には大きく分けて「旧節」「中節」「新節」「新旧節」の4種類がありま…

-

- 自分のじょんから節を作る

- 皆さんこんにちは。S.Y.です。 今回は趣味の津軽三味線について書かせていただきました。 「自分のじょんから節を考える」とは? 津軽じょんから節を含むを津軽五大民謡と呼ばれる5つの民謡は、それぞれの曲として成立するための曲構成や使える音、リズムなどのルールのもとで、自由に曲を作ることができるという特徴があります。 言い換えると、津軽五大民謡を演奏するには、それぞれのルールを踏まえながら、自分で曲を作り上げる必要があるということです。 もしくは、三味線教室に通って、先生に作曲してもらうという方法もあります。 私は大学から津軽三味線を始めて、現在は趣味として続けていますが、 「津軽民謡に携わる方々…

-

- オリンピック競技に剣道がない理由

- 皆さんこんにちは。S.Y.です。 突然ですが皆さんは今年のパリオリンピック、パラリンピックではどの種目をご覧になられましたか。 単純に興味がある種目に加え、学生の頃に部活動で取り組んでいた競技や趣味のスポーツなどをチェックした方は多いのではないのでしょうか。 残念ながら私が学生の頃に所属していた部活動はオリンピック競技にはない剣道です。 似たような競技として柔道やフェンシングなどはあるのに、剣道がないのはなぜでしょうか。 そもそも… そもそも剣道はオリンピック競技になるための競技規模の基準を満たしていません。 日本国内で見ると剣道人口は柔道人口よりも遙かに多いのですが、世界的に見る…